2025年4月23日至24日,由中国极地研究中心主办,同济大学承办,中国—北欧北极研究中心(CNARC)秘书处和同济大学极地与海洋国际问题研究中心协办的“第十届中国—北欧北极合作研讨会”在同济大学成功举办。“中国—北欧北极合作研讨会”自创办以来,已成功举办九届,由中国与北欧国家轮流主办,致力于围绕北极地缘政治、全球治理、国家政策、法律法规、安全事务、经济发展、可持续发展、航道开发、渔业管理、旅游业发展及原住民权益保护等前沿议题,搭建中北欧双方深入交流与合作的平台。来自挪威、芬兰、冰岛等国家的学者、三国的驻华领事馆或大使馆的工作人员,以及中国极地与海洋问题研究学者、中国国家海洋局极地考察办公室、中国极地研究中心的领导齐聚一堂,就北极地区的可持续发展挑战与合作机遇,进行了多维度、多层次的交流研讨。

会议开幕式由同济大学政治与国际关系学院副院长钟振明教授主持,同济大学党委副书记曹静教授、国家海洋局极地考察办公室龙威副主任、中国极地研究中心刘顺林主任、冰岛研究中心英格奥尔森(Águst Hjörtur Ingorsson)主任、阿克雷里大学校长阿斯盖尔斯杜提尔(Áslaug Ásgeirsdóttir)教授先后致辞。

曹静教授在致辞中指出,本届研讨会的主题为“中国-北欧协同推进北极可持续发展”,可谓恰逢其时、意义重大。当前,北极地区正经历深刻的气候变化与地缘政治变化,加强与北欧国家的紧密合作,将有助于我们整合资源、凝聚智慧,推动北极的可持续开发与保护,共同塑造稳定与创新并存的北极未来。近年来,同济大学在极地研究领域不断取得新进展。我们多个学院、多个学科持续深入地参与极地研究工作。我们希望搭建中国-北欧北极地研究与教育合作的桥梁,填补极地知识空白,积极推动北极研究的持续发展。

龙威副主任、刘顺林主任、英格·奥尔森主任和阿斯盖尔斯杜提尔校长在致辞中指出,十二年来,CNARC始终作为中国与北欧国家间的重要桥梁,积极促进变革性对话,深化了相互理解与信任。他们相信,通过共同努力,双方将在未来开辟新的合作机遇,携手推动建设更加光明、可持续的未来。近二十年来,中国与北欧各研究机构在北极领域持续开展科学合作,产出了一系列重要成果,深化了全球对北极作为地球系统关键区域的重要性的理解。自2013年CNARC成立以来,年度研讨会及定期奖学金项目有效促进了中北学者之间的密切交流,为跨区域的北极研究合作与知识共享发挥了积极作用。他表示,相信在全体同事和合作伙伴的共同支持下,CNARC的未来将更加辉煌。

随后,会议进入主旨演讲环节,同济大学政治与国际关系学院副院长钟振明教授以“北极治理中的大国竞合:从战略竞争到合作可能性的再审视”为主题发言,指出北极地区因其丰富的资源、战略航道和独特的生态环境而成为全球关注的焦点。中美俄欧作为世界主要利益攸关方,在北极问题上的互动备受瞩目。传统观点认为,这些大国基于地缘政治竞争和大国战略博弈,将在北极展开激烈的争夺。然而,随着特朗普上台后美俄关系的变动,以及北极问题本身展现出新的基于全球公域治理的合作机会,大国间在北极治理问题上正在发生一些重要变化。几大力量在北极问题上存在着进行政策协调、技术合作、资金支持、科学研究、军事对话等合作潜力。

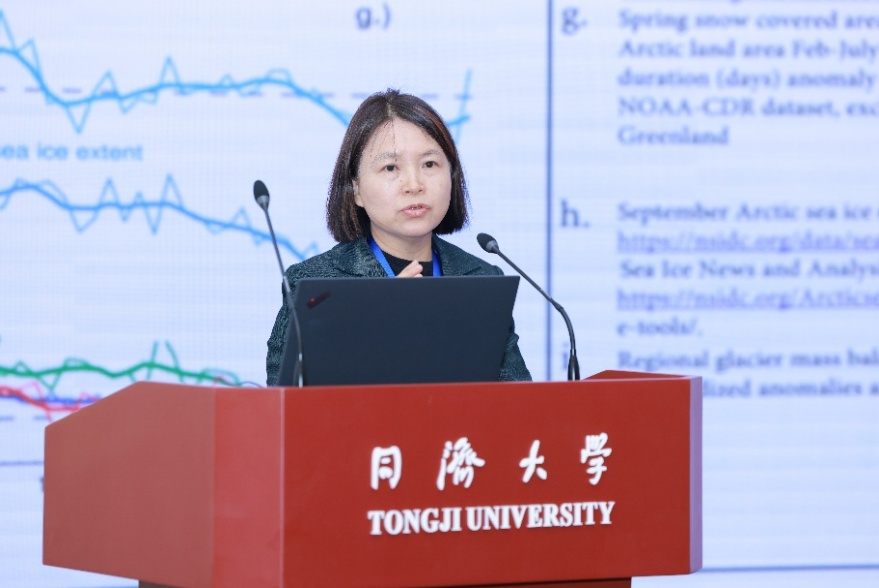

中国极地研究中心冰雪与气候变化研究所所长周文教授以“北极地区频繁无冰的状况很可能在21世纪中叶前出现”为主题发言,指出北极地区变暖速度是全球平均水平的2-4倍,气温上升和降水增加正推动北极系统发生重大变化,在所有排放情景下,北极无冰状况可能在2050年代前出现,在高排放情景下,无冰期可能出现的时间范围为2037至2066年,一个临界点的触发可能会引发另一个临界点,形成多米诺骨牌般的连锁反应,气候临界点风险正随着全球变暖而迅速上升。

中国极地研究所国际合作处副处长姜鹏作了“北极科学考察与观测”的主题发言,从中国国家北极科学考察的发展、理解北极海洋生态系统与气候变化、黄河站科学研究、中冰北极科学观测站等多个方面展开,配合丰富的图片资料带领大家身临其境地了解北极科学考察现状。

23号下午,会议进入分议题讨论阶段,冰岛研究中心英格奥尔森主任主持了第一个议题“能源转型在应对气候变化中的作用”。

来自中国的北极绿色能源公司CEO重点讨论的中冰地热合作项目。拉普兰大学的Sanna Kopra和Liisa Kauppila发言,讨论了“我们创造未来!2035年气候责任世界的乌托邦——北极掠影”。她们构建了三种以气候责任为全球生活核心的未来情景,突出北极地区在全球气候行动中的关键作用。两位学者强调,在全球动荡中,乌托邦愿景有助于提醒人们人类有能力共同实现气候责任的世界。

在北极治理的新背景下,中国与北欧国家的绿色转型合作不断深化。赵隆研究员的发言重点阐述了如何通过共同努力推动北极绿色转型,并构建强有力的绿色伙伴关系。主要有三个支柱:第一,可再生能源合作。北欧各国致力于到2030年成为世界上最可持续的地区,设定了到2040至2050年实现净零排放目标,且在绿色技术方面处于全球领先地位。中国在可再生能源领域具有全球领导力,与北欧国家的绿色发展战略高度契合。2024年,中挪启动绿色转型对话,2025年与瑞典共同成立绿色投资工作组。这些合作为建立中国-北欧北极绿色对话机制打下基础,推动可再生能源和可持续基础设施在北极的应用。第二,北极航运脱碳。北极航运脱碳是绿色转型的另一关键。根据北极理事会北极海洋环境保护工作组(PAME)的数据显示,2013-2023年进入北极区域的船舶数量大幅增加。2024年7月,国际海事组织对重质燃料油实施禁令,推动航运业采用低碳能源,减少黑碳排放。第三,研究与创新合作。跨国合作在绿色转型中至关重要。中国与北欧的合作将在冻土融化、微塑料迁移和北极可再生能源整合等领域取得重要进展。尤其在风电技术和电网稳定性方面,双方的合作展示了高纬度地区风电场的巨大潜力。此外,北极原住民的权益和资源开发的环保性也需平衡。

上海交通大学薛桂芳教授发言,讨论了“北极能源转型悖论:外部参与者视角下的解决方案”,指出气候变化带来的能源转型悖论,分析了如何通过多层次协作和加强法律框架来重塑北极能源转型,实现可持续发展。上海交通大学的刘丹教授和傅子洛博士则就“采矿还是不采矿?挪威2025年深海采矿案及其对北极海洋生态系统国际保护的影响”进行发言,分析了挪威深海采矿的法律背景和环境影响,强调了其对北极海洋生态系统保护的挑战。

会议第二个议题“北冰洋——气候变暖”由挪威极地研究所的纳兰·科(Nalân Koç)教授主持上半场,中国极地研究中心周文研究员主持下半场。

挪威北极大学的玛丽特·赖格斯塔德(Marit Reigstad)教授线上发言,分享了“南森遗产——新北冰洋的研究合作”。她介绍了巴伦支海的研究进展,通过新的研究破冰船和多种观测技术,推动了跨学科研究和未来观测工具的改进。挪威北极大学的郭文凯教授介绍了“挪威和中国之间的双边INTERAAC合作”,展示了北大西洋气候的研究成果。挪威极地研究所的松德峡湾(Arild Sundfjord)教授分享了北冰洋中部监测与研究的活动,强调了南森研究所在长期监测和气候变量研究方面的贡献。南森研究所的戈里尔德·赫格隆德(Gørild Heggelund)讨论了“中国在北极理事会:中挪合作的机遇”,认为中挪合作在北极环境挑战方面潜力巨大。另一位挪威北极大学的贝尔特森(Rasmus Bertelsen)教授探讨了“特朗普时代的中北欧北极科学外交”,分析了全球秩序变化对北极科学外交的影响,特别是美国、俄罗斯和中国的角色变化。

同济大学的苏平副教授发言,探讨了“科技治理韧性:北极漂流探险(MOSAiC)考察项目的文化和社会资本”。她强调,全球挑战要求跨国合作的韧性,北极作为合作的典范,通过长期合作积累的信任,显著降低了协调成本,为未来合作奠定基础。国际天文学联合会的Exodus CL Sit先生则讲述了“跨学科极地探险”,分享了他在多个极地地区的考察经历,探讨了极地夜空和生态系统保护的重要性。武汉大学的臧琳教授发言,讨论了气溶胶对气候变暖的挑战,指出气溶胶-云相互作用对极地气候预测的关键作用,并呼吁加强多尺度观测和模型改进。

第三个议题主要讨论北极地区国际合作的可能性问题。拉普兰大学北极中心的桑娜·科普拉(Sanna Kopra)教授主持了会议的上半场,同济大学夏立平教授主持了下半场,聚焦于北极合作中的国际政治与地区治理。

南森研究所的伊塞林·斯坦斯达尔(Iselin Stensdal)教授分享了“中国在北极——区域治理的外部影响”,她回顾了2021年启动的“中国在北极:外部影响区域治理”项目,总结了该项目的研究成果,探讨了中国如何影响北极治理,并提出了一些国际合作的教训。中国海洋大学的郭培清教授发言讨论了“大变革时代的北欧安全:上帝视角”,分析了美俄关系改善对北欧安全的影响,指出中国可能成为北欧国家在安全领域的可靠伙伴。上海交通大学的刘宏松教授讲解了“中国与北欧国家在北极地区的合作:进展与挑战”,指出中国与北欧国家在北极航道探索等方面的合作取得进展,但也面临着环境保护与开发平衡的挑战。拉普兰大学/芬兰国际事务研究所的莉莎·考皮拉(Liisa Kauppila)教授分享了“变动中的经济安全愿景:中国北极参与的发展”,她分析了中国经济安全愿景的演变,并探讨了俄乌冲突对北极理事会合作和中国北极政策的影响。

同济大学的王传兴教授讨论了“两种不同类型的国际规范与中国-北欧北极合作的前景”,指出新右派崛起对北极国家的影响,强调中国与北欧应共同遵守基于联合国的规范。华盛顿州立大学的安娜·伊万诺娃(Anna Ivanova)教授在线发言,介绍了“跟踪北极理事会的参与情况”,她通过数据集分析了北极理事会的参与趋势,发现非北极国家和非国家行为体的参与度显著增加。上海国际问题研究院的郑英琴研究员探讨了“科学与地缘政治的交汇:中国-北欧北极合作面临的挑战与前景”,她强调了气候变化和大国竞争如何影响北极治理,并提出了三条促进合作的路径:推进气候合作、绿色技术和科学合作制度建设。

南森研究所的埃尔德姆·拉马扎波夫(Erdem Lamazhapov)博士以“美国对中国在北极地区合法性的看法:对北极合作的影响”为题发言,分析了美国如何看待中国在北极事务中的参与。他指出,尽管中国在北极的影响力逐步增长,但美国等大国并未总是视其为合法的利益相关者,美国的叙事往往将中国描绘为对手,反映出对中国崛起的广泛担忧。

同济大学宋黎磊教授讨论了“战略自主背景下的欧盟北极政策”,强调欧盟通过战略自主应对北极地区的地缘政治竞争。他提到,尽管欧盟在政策中优先考虑北极土著人民、妇女权益及可持续经济发展,但政策内容缺乏长期一致性,尤其在俄乌冲突背景下,欧盟对俄罗斯在北极的影响力采取了压制态度,同时也反映出中美在北极的新一轮竞争。

拉普兰大学的王跃博士以“在动荡时期探索中国与北欧的科研合作”为题发言,指出尽管中国自2010年代起积极参与北极科研合作,但地缘政治格局的变化使得欧洲对中国的看法转向负面。她建议,中国与北欧之间应开展更开放的对话,以应对合作中的挑战。

拉普兰大学的马可·沃尔普(Marco Volpe)博士探讨了“极地科学知识的共同生产模式:中国案例”,指出在全球环境变化日益严重的背景下,科学知识应纳入决策过程,而中国在这一领域的日益增强的科研能力未得到足够重视。

广东外语外贸大学南国商学院的梁立俊教授围绕“在北极国家之间不合作的情况下,如何实现区域治理?”进行发言,分析了北极国家内部合作瓦解的现状,并提出了几种新的区域治理选择,包括全球化治理、霸权主义治理和内部治理。

4月24日下午,以“北极地区的国际航运——环境层面”为主题的圆桌会议在中法中心举行,由中国极地研究中心政策研究室主任邓贝西博士主持。会议内容涵盖了北极航运的环境影响及其应对措施。

4月24日下午的新书发布会由上海海洋大学邹磊磊教授与南森研究所盖尔·荷内兰德(Geir Hønneland)教授共同主持。荷内兰德教授的著作Borderland Russians: Identity, Narrative and International Relations的中译本《俄罗斯北方边陲实录--身份、叙事和国际关系》由邹磊磊教授翻译、中国海洋大学出版社出版。上海海洋大学国际交流处处长李娟英教授就“上海海洋大学在CNARC的参与与与南森研究所的合作”进行了发言。

上海海洋大学外国语学院书记俞渊教授在贺词中指出,这本书为我们提供了对俄罗斯北极地区身份与社会动态的深刻见解,揭示了该地区的独特故事。通过CNARC平台,上海海洋大学积极推动与北欧学者的合作,邹磊磊教授凭借丰富的跨学科背景,为这本译著增添了趣味和深度。该书的出版不仅促进了中北欧语言和文化的交流,也增强了我们的教育与学术研究成果,使更多中国学者能够理解北极的复杂互动与国际关系。这本书体现了CNARC成员之间的成功合作,并进一步推动了北极可持续发展的目标,与研讨会主题“面向可持续发展的北极:中国与北欧国家的合作的作用”高度契合。

在闭幕式上,中国极地研究中心副主任张北辰研究员与挪威极地研究所对外关系特别顾问纳兰·科教授进行总结发言,中北欧各方深化了在北极科学研究、气候变化应对、国际航运管理等领域的共识,提出通过加强双边和多边合作机制,推动北极地区可持续发展的务实举措。本次会议成为中国展示其北极政策立场和合作理念的重要窗口,积极宣介“共商共建共享”的中国主张。会议进一步拓展了中国与北欧国家学术界、政策界、产业界的沟通联系,为未来联合研究、人员互访、智库合作等奠定了良好基础。本届研讨会的成功举办,不仅进一步巩固了中北欧在北极事务领域的交流机制,也为全球北极治理体系的可持续发展贡献了中国智慧与中国方案。

同济大学极地与海洋国际问题研究中心

郭静执笔、潘敏审核